Dévoilée en décembre 2024, l’affiche signée par l’illustrateur Marc-Antoine Mathieu, touche un nouveau genre, celui de la BD. Retour sur une tradition singulière qui mêle génie artistique et passion du sport.

Il est des coïncidences de l’histoire qui marquent à jamais un lieu. Roland Garros, héros de l’aviation française, n’a pour ainsi dire jamais pratiqué le tennis. Pourtant, c’est son nom qui orne l’entrée du tournoi parisien le plus célèbre. Né en 1888 à La Réunion, Roland Garros se forge un destin hors du commun, traversant la Méditerranée en avion et inventant la mitrailleuse embarquée avant de tomber au combat en 1918. Ce n’est qu’en 1928 que son souvenir est perpétué lorsqu’Emile Lesieur, président du Stade Français et ami intime de Roland Garros, impose son nom à l’écrin destiné à accueillir les plus grands duels de raquettes : Roland-Garros.

Ce stade, érigé en un temps record pour accueillir la défense du titre des Mousquetaires en Coupe Davis, devient l'emblème de la terre battue et un sanctuaire du sport mondial. Ses lignes épurées, inspirées de l'Art déco, ses croix de Saint-André, et l'exigence de son revêtement en terre battue vont modeler une légende qui, bien au-delà des exploits sportifs, va épouser une autre facette de la culture : celle de l’art contemporain.

L'affiche, miroir d’un tournoi en perpétuel mouvement

La véritable révolution esthétique débute en 1980. Sous l’impulsion de Daniel Lelong, célébre galeriste parisien, la Fédération française de tennis décide d’associer chaque édition du tournoi à une œuvre d’art originale. Valerio Adami est choisi pour inaugurer ce mariage entre tennis et art contemporain. Son style est brutal (aplats de couleurs vives et larges traits noirs) et il s’inspire des mythes et de la littérature pour représenter des concepts. Sa création, une main stylisée tenant une raquette sur fond bleu éclatant, affirme d’emblée l’ambition : Roland-Garros ne sera pas un simple événement sportif, mais un manifeste esthétique. Dieu sait que l’esthétique tient une place éminemment importante à Roland Garos, à commencer par les coquets supporters.

À travers cette initiative, le tournoi affirme son identité en s’éloignant des représentations convenues du sport, en tennis ou ailleurs. Exit les éclairs rouges et des combats de boxe ou les maillots Playmobil dispersés sur font vert des matchs de football. L'affiche est une œuvre libre, affranchie de l’obligation d’efficacité immédiate. Ainsi, chaque année, un artiste est invité à traduire l'esprit du tournoi dans un langage plastique personnel. Les affiches de Roland-Garros sont loin des communications sages, chirurgicales et purement informatives, à l’instar du très policé Wimbledon.

Les années 1980-1990 : la construction d'un langage visuel

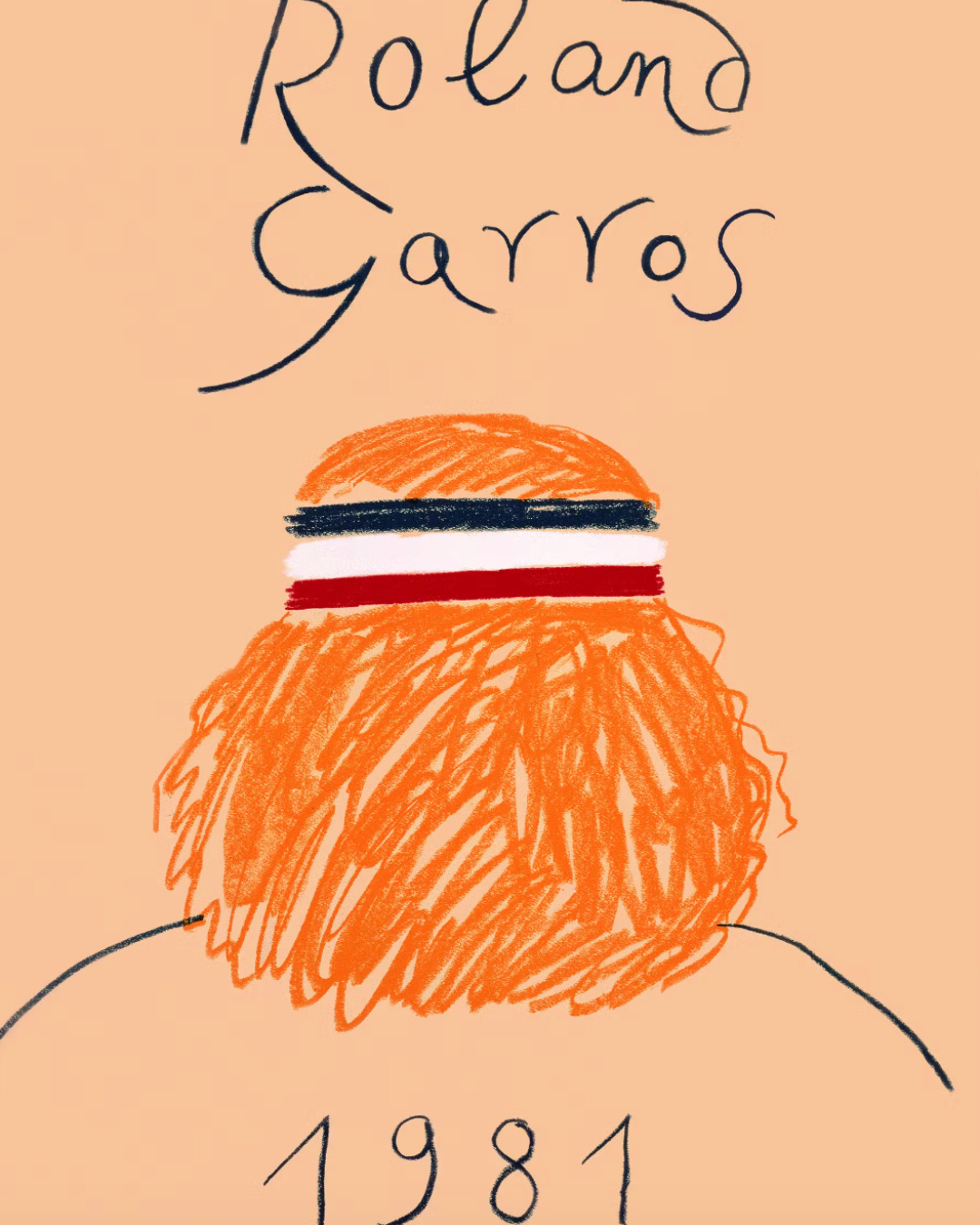

Au fil des décennies, la tradition s’enrichit de signatures prestigieuses. Eduardo Arroyo, en 1981, immortalise la silhouette (les cheveux) de Björn Borg, quintuple vainqueur du tournoi, de manière dépouillée où la suggestion l’emporte sur la démonstration. Quelques années plus tard, Joan Miró, maître du surréalisme, voit l'une de ses œuvres reprises pour célébrer le centenaire de la compétition.

Dans les années 1990, Claude Garache ose figurer une joueuse au service, marquant une avancée symbolique dans un univers encore très masculin. L’américain Daniel Lipski, en 1995, compose un cœur en mariant deux raquettes : Roland-Garros devient un espace d’émotions, d’engagement affectif. Ce glissement progressif de l’illustration sportive vers l’évocation poétique illustre une mutation profonde du regard porté sur le tennis, désormais vu comme un art de vivre.

L'éclatement des formes au XXIᵉ siècle

Le début des années 2000 marque une rupture assumée. Jane Hammond, première femme à signer une affiche en 2003, propose une composition foisonnante, peuplée de silhouettes dynamiques et de clins d’œil au passé du tournoi. Jaume Plensa, en 2005, crée une onde de choc (et une vague de tristesse) : inspiré par une visite sous la neige, il livre une œuvre en noir et blanc, où la citation de Rabelais se mêle aux flocons en suspension. C’est la première fois que la couleur ocre disparaît, brisant les codes visuels du tournoi.

Cette liberté trouve un écho dans les travaux d’Hervé Di Rosa (2012) ou de Vik Muniz (2017), qui multiplient les références à la culture populaire ou au land art. L'affiche devient alors un espace d'expérimentation, où la terre battue, symbole immuable du tournoi, se prête malgré elle à des métamorphoses infinies.

2020-2025 : nouvelles technologies, nouveaux récits

À l’orée de la décennie 2020, Roland-Garros embrasse aveuglement son époque. En 2024, Paul Rousteau utilise l'intelligence artificielle pour produire une affiche onirique interrogeant le rapport entre création humaine et machine (quelle ironie).

Cette année, Marc-Antoine Mathieu, auteur de bande dessinée, compose une œuvre conçue comme une planche narrative : dix cases pour raconter un point de tennis suspendu dans le temps. Cette approche ludique devrait questionner notre manière de percevoir le sport, entre réalité et fiction. Serait-ce la chaleur qui provoquerait des mirages ? Le tournoi, dialogue désormais avec les imaginaires contemporains les plus illuminés.

La terre battue, un héritage autant qu’une philosophie

Au-delà des affiches, l'identité de Roland-Garros repose aussi sur son support de jeu unique : la terre battue. Héritée d’une astuce inventée au XIXᵉ siècle pour préserver les courts de gazon sous le soleil méditerranéen, elle impose une autre temporalité au tennis, plus lente, plus stratégique. La terre battue est un révélateur de caractère : elle récompense la patience, l'inventivité, l'endurance. En cela, elle prolonge la philosophie même de Roland Garros, homme de défi et de persévérance.

À travers les affiches comme à travers les matchs, le tournoi raconte toujours la même quête : celle d’un dépassement de soi exigeant et sincère.

Avec l'ouverture du Tenniseum, Roland-Garros se dote d'un cadre muséal à la hauteur de son double héritage sportif et artistique. La collection, riche de plus de 14 000 objets, rassemble aussi bien les affiches originales que des œuvres majeures, d’Andy Warhol à Juan Uslé.

Bravo de nous faire bénéficier de cette lecture qui nous prépare à l’arrivée de cet événement incontournable que l’on aime.